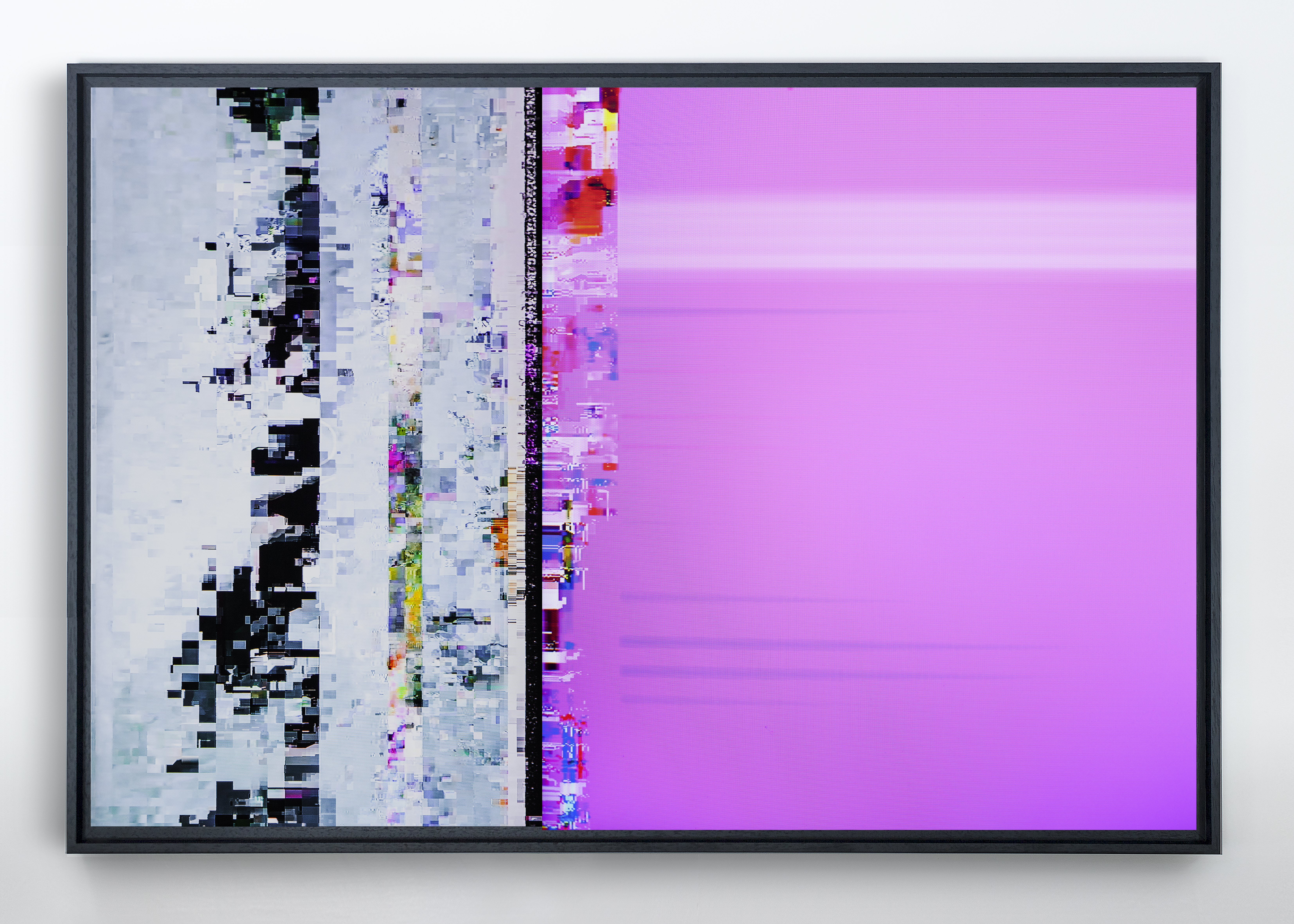

FLUX – 2011/2013

FR/

Cette série est réalisée avec un téléviseur incapable de recevoir et de digérer le flot d’images auquel il est soumis. C’est celui que regardait mon père, atteint de la maladie d’Alzheimer. Il préférait voir ces paysages numériques abstrait plutôt que la réalité des programmes proposés par les chaines.

Dans mon travail je questionne l’impact que les médias ont sur les individus, comment le bombardement d’images et d’informations au quotidien peut influencer l’identité. Devant cet écran j’ai vu une analogie entre le fonctionnement de notre société et celui de notre cerveau qui lui aussi reçoit des signaux en permanence. Le résultat d’un flux trop important d’information dans des canaux qui ne peuvent les digérer assez vite, générant une perte de sens et de mémorisation.

J’ai décidé de faire des photos pour stopper le flux, faire un arrêt sur image, un screen shot faisant office d’état des lieux de la situation du monde. De montrer le chaos, la communication à outrance, ses excès et ses manipulations.

Mes images sont comme un palimpseste digital, montrant des images imbriquées les unes dans les autres, dans lequel chaque strate se voit dans l’autre et est transformée par l’autre. Chaque couche d’images laissant une trace, une mémoire dans la précédente ou la suivante. Les pixels semblent ne pas savoir quoi faire ni où se placer. Comme s’ils avaient perdu la mémoire de leur code d’origine, provoquant un chaos visuel proche de certaines formes d’arts abstraits.

Dans les médias on utilise aussi les pixels comme une censure, une protection contre une réalité choquante, la pixellisation pour protéger une identité, ne pas dévoiler un visage ou un logo, rester anonyme. Mais aussi pour protéger le spectateur de la dureté, de la violence d’une scène, d’une réalité qu’il ne peut supporter. Mais cela peut aussi aiguiser la curiosité, donner envie de voir et prêter à interprétations. L’apparition de pixels signifie qu’il y a quelque chose à voir qui a son importance, quelque chose que l’on ne peut montrer sans risquer de porter atteinte d’un coté ou de l’autre de l’écran à quelqu’un ou quelque chose. Dans ce cas le pixel est utilisé comme un écran, il montre et cache en même temps. C’est une façon de ne pas être confronté à une réalité, car on pixelise ce qui n’est pas acceptable.

J’imagine que c’est ce que mon père, spectateur hypersensible, replié sur lui-même, a ressenti, lorsqu’il m’a dit qu’il préférait regarder ces flux de pixels plutôt que les programmes habituels. Une protection, un refus de voir, une sorte de déni de réalité, ou bien une réalité altérée sous une forme lui permettant de la comprendre.

Cela pose la question de la perception de l’information dans notre société de surconsommation d’images. De notre façon de percevoir leur réalité, et de notre mise en perspective face à cette réalité.

EN/

This series was created using a television set that is unable to receive and process the flood of images it is subjected to. It is the one my father, who had Alzheimer’s disease, used to watch. He preferred to look at these abstract digital landscapes rather than the reality of the programmes offered by the channels.

In my work, I question the impact that the media has on individuals, how the daily bombardment of images and information can influence identity. In front of this screen, I saw an analogy between the functioning of our society and that of our brain, which also receives signals constantly. The result of too much information flowing through channels that cannot digest it quickly enough, leading to a loss of meaning and memory.

I decided to take photos to stop the flow, to freeze the image, to take a screenshot that serves as a snapshot of the state of the world. To show the chaos, the excessive communication, its excesses and manipulations.

My images are like a digital palimpsest, showing images intertwined with one another, in which each layer is seen in the other and is transformed by the other. Each layer of images leaves a trace, a memory in the previous or next layer. The pixels seem not to know what to do or where to go. It is as if they have lost the memory of their original code, causing visual chaos similar to certain forms of abstract art.

In the media, pixels are also used as a form of censorship, a protection against shocking reality, pixelation to protect an identity, to conceal a face or a logo, to remain anonymous. But also to protect the viewer from the harshness, the violence of a scene, a reality that they cannot bear. But it can also pique curiosity, make people want to see and lend itself to interpretation. The appearance of pixels means that there is something important to see, something that cannot be shown without risking harm to someone or something on either side of the screen. In this case, the pixel is used as a screen, showing and hiding at the same time. It is a way of avoiding confrontation with reality, because we pixelate what is not acceptable.

I imagine that this is what my father, a hypersensitive, introverted viewer, felt when he told me that he preferred to watch these streams of pixels rather than the usual programmes. A form of protection, a refusal to see, a kind of denial of reality, or a reality altered into a form that he could understand.

This raises the question of how information is perceived in our society of overconsumption of images. How we perceive their reality, and how we put this reality into perspective.